【ゆうらリズム】後世畏るべし、を初めて実感

〜尊敬すべき生徒の知性〜

マイプロという名の、ポートフォリオ(成果物)評価をわれらがグループ校3校の成績評価の特徴に据えてはや24年。

2000年に開校した東京インターハイスクールは米国ワシントン州認可の通信制課程の高校の日本分校である。

学校評価認定機関の規程と基準を知るにつけ、学習の価値付け、成績評価の考え方が深遠であることを思い知ることになった。

誰もが評価者になれる、点数評価の時間制限ありのテスト評価はあまりにも安直で、あまりにも乱暴な学習評価だと考えられていた。

テストによる評価は参考点でしかなく、自ら問いを立て、プロセスにも。あるいは成績評価についてまで生徒による自己選択、自己決定を取り入れる思想には身震いするくらい感動したことを昨日のことのように思い出す。

教科別の履修でありながら、生徒自身が学びたいテーマ、そのための学習方法を考える、アンブレラ(科目横断)型の学習。

インタレスト(興味関心)を大事に、自己選択・自己決定型の学習で当事者能力と主体性は遺憾なく発揮される。

2004年に開校したアットマーク国際高等学校、2009年に開校した明蓬館高等学校は日本国内の認可を得た広域通信制高校だが、マイプロを単位認定要件として加えた日本初の通信制高校となった。

生徒の義務が増えることを懸念する声が届き、生徒募集にもマイナスだと進言する人もあらわれたが、意に介しなかった。

マイプロは生徒の学習本能を呼び起こし、学校の持つ枠組み、制約、制限、あるいは強制感、くびきから生徒を解放するうちでの小槌になると信じたからだ。

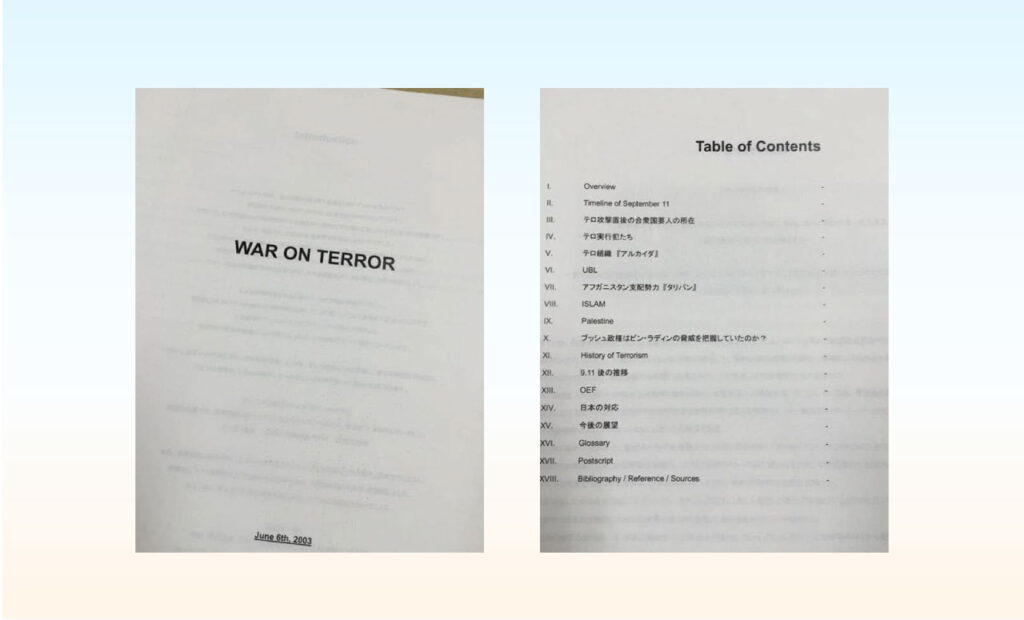

これまでの4000名を超える卒業生たちの残したポートフォリオ学習の成果物の中で、マイベストワンは、2003年に作られた、調べ学習「テロの脅威」。

3人の生徒たちが、それぞれ遠隔地に住みながら、連絡を取りつつ、テーマを定め、役割分担をして丹念な、頭の下がるデータ収集やフィールドワークをしながら半年以上かけて作り上げた。

自律と協調。学問の理想をそこに見た。

3人は大きく成長した。

一人の生徒は全額スカラーシップで米国大学に進学した。

イスラム教典、法でテロはどのように定義されているのか。

軍事、武器の面から綿密な分析と考察をした生徒。

9.11の事件を起こしたボストン発ロス行きの航空機に搭乗したことのある私には真に迫る内容だった。

こんにちの「IS国」の出現を予見するかのような内容に鳥肌が立つ。

日英二つの言語で著された。

教員も生徒から多くのことに気付かされ、多くのことを学ばされる。

また、生徒は教員に新しい知識、発見を伝授しようとするときに、学ぶことの、尽きることのない面白さに気付く。

高く跳躍する。

生徒に対し、後世畏るべしと思う。

この作品(ポートフォリオ)は私の宝物である。